[EN IMAGES] Voici 10 traditions et travaux associés à l'été au Québec

This is a modal window.

Playback Denied: Location

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (collaboration spéciale)

L’été et le début de l’automne sont synonymes de vacances et d’activités extérieures: tous veulent profiter du beau temps! Mais pour nos ancêtres, ce moment de l’année était la période intense des récoltes. Ils devaient trimer dur pour ne manquer de rien pendant la saison froide, et les moments de répit étaient plutôt rares. Voici 10 traditions et travaux associés à cette période de l’année.

1) La Saint-Jean-Baptiste

La Saint-Jean-Baptiste est une fête religieuse célébrée depuis le début du christianisme. L’Église a choisi le 24 juin pour concilier les fêtes païennes du solstice d’été avec la religion catholique. À l’époque de la Nouvelle-France, les célébrations sont modestes: messe, feux de joie et coups de canon.

Dans la première moitié du XIXe siècle, des sociétés Saint-Jean-Baptiste sont fondées: une première à Montréal en 1838 et une autre à Québec en 1842. C’est à cette époque que la Saint-Jean-Baptiste devient la fête nationale de tous les Canadiens français. Les célébrations prennent de l’envergure: outre la messe, on prononce des discours patriotiques et on organise un défilé. Ce dernier compte habituellement un char allégorique où trône un jeune garçon bouclé personnifiant saint Jean-Baptiste, accompagné d’un agneau.

Le 18 mai 1977, le premier gouvernement du Parti québécois adopte le décret faisant du 24 juin la fête nationale des Québécois. Depuis, le 24 juin est un jour férié et chômé.

2) Les vacances scolaires et la villégiature

Quelques familles plus fortunées ont le privilège de posséder une maison d’été ou de pouvoir s’installer dans des hôtels, souvent en bordure du fleuve ou d’un plan d’eau. Les régions de Charlevoix, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont prisées des villégiateurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Pour la majorité des enfants, les vacances scolaires se passent à la maison. Plusieurs d’entre eux doivent prêter main-forte à leurs parents: ils les aident dans l’exploitation de leur entreprise ou en s’occupant de leurs frères et sœurs plus jeunes.

En milieu urbain, différentes œuvres caritatives voient à occuper les enfants dont les parents travaillent. Ces œuvres naissent sous l’impulsion de communautés religieuses. L’Œuvre des terrains de jeux (OTJ), par exemple, organise à l’année des activités de loisir destinées aux enfants de 3 à 18 ans; l’objectif est de les tenir loin du vice. L’été est la saison la plus occupée pour l’organisation. À Québec, la première OTJ ouvre en 1929, au parc Victoria.

3) La fête de sainte Anne et la neuvaine

Une tradition bien ancrée chez nos ancêtres est la neuvaine à sainte Anne. Pendant neuf jours, ils ajoutent à leurs prières quotidiennes des prières d’intercession à sainte Anne: ils lui demandent la réalisation d’une faveur ou la remercient pour une faveur obtenue. La neuvaine précède la fête de sainte Anne, célébrée le 26 juillet.

Très couru, le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré s’inscrit dans cette dévotion. La fréquentation du site culmine à la fin juillet. Au plus fort de cette tradition, les pèlerins affluent par dizaines de milliers. Dans les premiers temps, ils arrivent par bateau; ils descendent à un quai situé tout près. Puis, de 1889 à 1959, le «chemin de fer de la bonne sainte Anne», qui relie la gare de Québec à la basilique, peut aussi les y conduire.

La basilique actuelle est le cinquième lieu de culte érigé à cet endroit. Le premier aurait été construit en 1658 par des marins, en marque de reconnaissance à sainte Anne pour les avoir sauvés d’un naufrage. Très rapidement, des personnes ont témoigné de miracles qui se seraient produits à cet endroit, si bien qu’un premier pèlerinage aurait été organisé dès 1663.

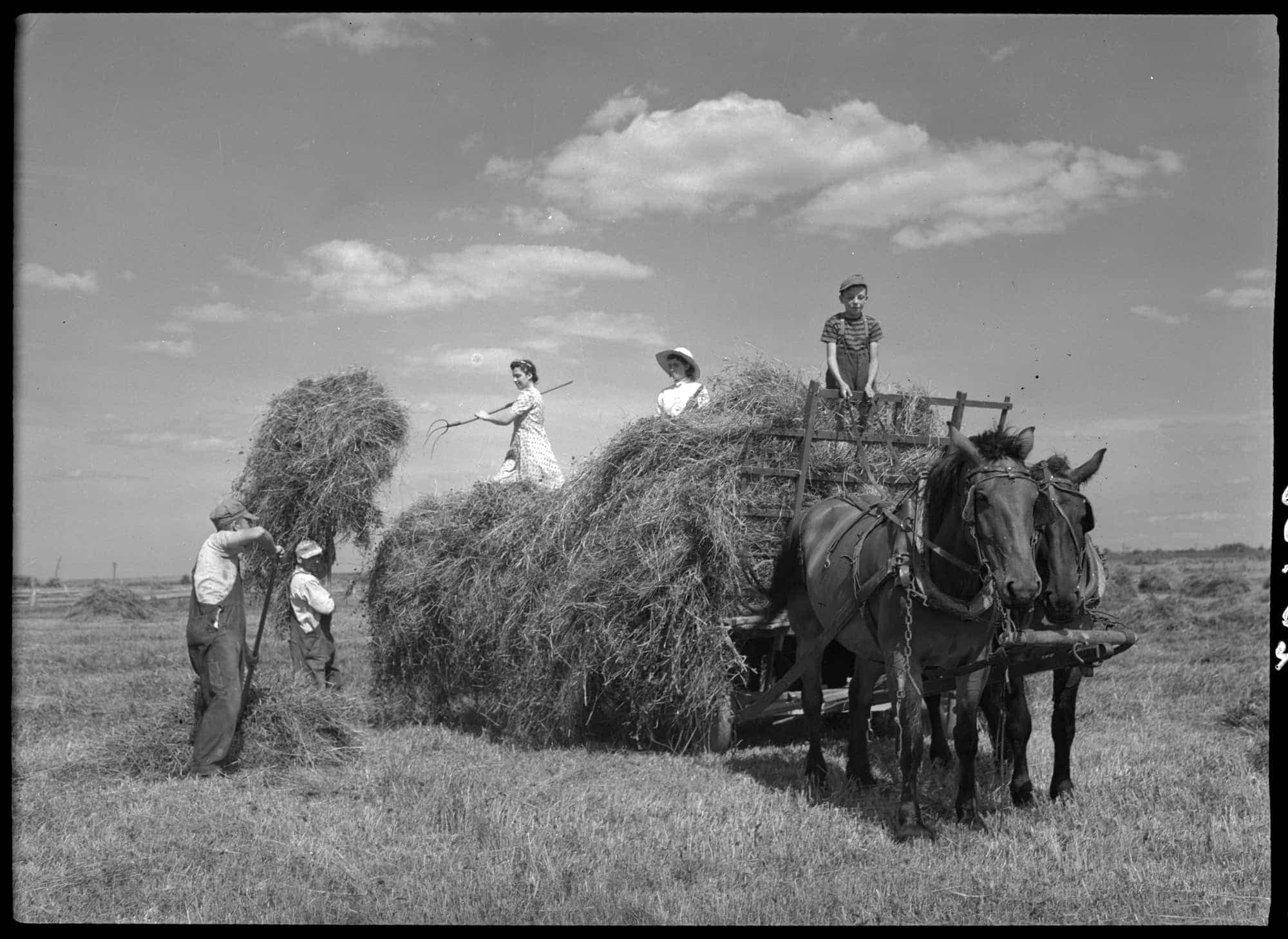

4) Le temps des foins

Le temps des foins est une des premières périodes de récolte pour les agriculteurs. Aujourd’hui, cette activité débute en juin, et on peut faire jusqu’à trois coupes durant l’été. Cependant, la plupart de nos ancêtres ne font qu’une seule coupe de foin. Ils commencent leur récolte plus tardivement, soit dans la dernière moitié du mois de juillet.

À cette époque, l’agriculteur coupe le foin à la faux. Il doit aiguiser son outil régulièrement dans la journée, pour qu’il garde son tranchant. Cette tâche s’allège avec l’arrivée des moulins à faucher tirés par des chevaux, puis des faucheuses actionnées par un tracteur.

Si la pluie menace la récolte, le foin est mis en veillottes, souvent appelées «veilloches». Tous les membres de la famille sont alors mis à contribution avec leur râteau et leur fourche. Quand le beau temps revient, on étend le foin pour qu’il sèche. S’il fait beau, le foin sèche au sol dans son andain. Une fois qu’il est sec, il est possible de rassembler des andains avec un râteau, manuel ou mécanique.

On amasse le foin à la fourche pour le charger dans la charrette. On le transporte ensuite dans la grange-étable, où on l’entasse dans le fenil. L’arrivée des presses mécaniques qui forment des balles de foin simplifie cette tâche.

5) La constitution de la réserve alimentaire de la famille

À l’époque, ce sont les femmes qui ont la responsabilité de constituer la réserve de nourriture pour toute la famille en prévision des longs mois d’hiver. Ce travail demande beaucoup de planification et de préparatifs.

La conservation par le sucre est l’une des méthodes favorites pour préserver les fruits, et ce, même à l’époque de la Nouvelle-France. Elle est particulièrement appropriée pour les variétés fragiles: on fait donc des confitures et des gelées de fraises, de framboises, de bleuets, de gadelles, de groseilles, de pommettes et de cerises.

Le sel est aussi utilisé, notamment pour la conservation des herbes aromatiques, des légumes et des viandes. Ces dernières peuvent aussi être fumées. Le séchage des aliments est un autre moyen de les conserver longtemps.

Un peu plus tard, avec l’arrivée des pots en verre, puis des boîtes de conserve, nos ancêtres utilisent d’autres méthodes de conservation. Pensons à la mise en conserve à l’eau bouillante et en marmite à pression, utilisée pour les marinades, les légumes, les fruits et la viande. Ces deux méthodes ont connu un regain de popularité ces dernières années.

6) La récolte des céréales

Vers la fin d’août ou au début de septembre, l’agriculteur entreprend la récolte des céréales: blé, orge, avoine, sarrasin, seigle et maïs. Une ferme familiale consacre aux céréales jusqu’au tiers de sa superficie cultivable.

Avant l’arrivée des équipements actionnés par un moteur stationnaire et, plus tard, des équipements motorisés, l’agriculteur moissonne son grain à la main. C’est un travail long et éreintant. Les femmes et les enfants contribuent à certaines tâches.

Le grain est coupé à la faucille, et chaque poignée est déposée au sol. L’agriculteur assemble ensuite quatre ou cinq poignées pour former une javelle. Les javelles sont par la suite regroupées en gerbes et liées. Les gerbes restent aux champs quelque temps pour que la maturation des grains se termine. On les regroupe ensuite en pyramides, dont les grains constituent le sommet.

Les gerbes sèches sont engrangées jusqu’à leur battage. Cette dernière opération s’exécute à l’aide d’un fléau, pendant l’hiver ou juste avant le départ des hommes pour les chantiers. Toutes les étapes de la récolte exigent de la délicatesse, car on souhaite conserver un maximum de grains.

7) La récolte des fruits d’automne

Les colons qui arrivent en Nouvelle-France apportent avec eux des arbres fruitiers: pommiers, pruniers, cerisiers, de même que deux ou trois variétés de poiriers. Au XIXe et au XXe siècle, il n’est pas rare de voir, à l’arrière des maisons de la vallée du Saint-Laurent, un jardin fruitier qui permet de répondre aux besoins de la famille.

L’implantation de vergers pour une production commerciale débute dans la première moitié du XIXe siècle. La croissance de la population crée un marché qui permet d’écouler la production fruitière. Dans la grande région de Québec, les premiers vergers commerciaux s’établiront à la Côte-de-Beaupré et à l’île d’Orléans. Les agriculteurs produiront principalement des pommes et des prunes.

Parmi les variétés commerciales de pommes prisées des consommateurs de l’époque: la Fameuse, la Transparente jaune, la Duchesse, la Peach, la Wealthy et la MacIntosh rouge. Seule cette dernière est encore produite aujourd’hui de façon commerciale. Les variétés anciennes ne se retrouvent plus que sur les étalages de quelques passionnés qui en perpétuent la production.

8) Les épluchettes de blé d’Inde

L’épluchette de blé d’Inde telle qu’on la connaît aujourd’hui est bien différente de celles que tenaient nos ancêtres. Elle tire son origine d’une corvée liée à l’entreposage du maïs pour l’hiver.

Le maïs est alors récolté à maturité, souvent en octobre, et mis à sécher pendant une quinzaine de jours. Quelques feuilles peuvent être retirées à cette étape pour accélérer l’opération de séchage. Lorsque le maïs est sec, on convie la famille élargie et les voisins à une corvée d’épluchage et d’égrainage du maïs en vue de sa mise au grenier.

À la fin de la journée, un repas festif faisant honneur au maïs est servi aux personnes présentes. Ce rassemblement est un bon prétexte pour s’amuser et échanger des nouvelles.

9) Le caveau à légumes

Le caveau à légumes est une des rares dépendances agricoles consacrées aux besoins de la famille des agriculteurs. Jadis très répandues sur le territoire québécois, ces anciennes chambres froides se font maintenant beaucoup plus rares.

La conservation des légumes dans un caveau provient de l’adaptation, par les colons français, d’une méthode de conservation des Premières Nations: les Autochtones enterraient leur maïs pour qu’il ne gèle pas. Dans un premier temps, les colons se sont servis de la cave sous leur maison pour préserver leurs légumes, mais ils ont vite manqué d’espace. Ils ont donc adapté la technique en construisant des caveaux.

Les caveaux sont généralement situés près de la maison et doivent être accessibles à l’année. On y entrepose les carottes, les pommes de terre, les navets, les rutabagas, les betteraves, les oignons et les poireaux. On peut aussi y ranger les choux d’hiver, le lard et le beurre.

10) L’Action de grâce

La saison des récoltes se termine par la fête de l’Action de grâce. Comme plusieurs fêtes chrétiennes, cette célébration tire ses origines d’une tradition païenne: la fête de la moisson, qui vise à remercier les dieux pour les récoltes abondantes.

Plusieurs pays soulignent l’Action de grâce, mais tous ne le font pas au même moment. Au Canada, la date du deuxième lundi d’octobre est fixée par une loi du Parlement assez tardivement, soit en 1957. Avant cela, la date varie d’une année à l’autre: de 1919 à 1930, on la célèbre en même temps que l’Armistice, dans la semaine du 11 novembre. Et ce n’est qu’à partir de 1879 qu’elle est célébrée annuellement.

Au Québec, les festivités qui entourent l’Action de grâce sont modestes comparativement à celles qui ont cours chez nos voisins du Sud. Nos ancêtres se contentent souvent d’une messe d’Action de grâce un dimanche d’automne.

Un texte d'Annie Labrecque, technicienne en documentation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

- Vous pouvez consulter la page Facebook de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en cliquant ici, et son site web en vous rendant ici.

- Vous pouvez également lire nos textes produits par la Société historique de Québec en cliquant ici, et par Rendez-vous d'histoire de Québec en cliquant ici.

Sources

- Basilique Sainte-Anne, Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

- CARUFEL, Hélène de, À la redécouverte de notre fête nationale, Québec, Corporation des fêtes du 24 juin, 1980, 47 p.

- DURAND, Guy, Fêtes, traditions et symboles chrétiens – Pour comprendre la culture québécoise, Montréal, Fides, 2014, 273 p.

- GILBERT, Marco, «Caveaux à légumes – Des abris de fraîcheur», Continuité, no 98, automne 2003, p. 19-21.

- LEMIEUX, Germain, La vie paysanne 1860-1900, Sudbury/Laval, Éditions Prise de parole/Éditions FM, 1982, 239 p.

- MARTIN, Paul-Louis, «Une histoire de fruit – Sur les traces des saveurs anciennes», Cap-aux-Diamants, no 46, été 1996, p. 10-14.

- Œuvre des Terrains de Jeux (15/03/1929-14/10/1967), exposition virtuelle Naître et grandir à Québec 1850-1950 – Les «bonnes œuvres», Québec, Ville de Québec, Centre interuniversitaire d’études québécoises.

- PROVENCHER, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, 2e éd., Montréal, Boréal, 1996, 605 p.

- SÉGUIN, Robert-Lionel, «Nos anciens ustensiles à confire», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 24, no 3, décembre 1970, p. 403-406.